「時間が薬」とは言ったもので、現地ガイドからもらった薬など何んの功もなかったのだが、下山日になって終息に向かおうとしていた。時折、きりりと腹は差し込むものの、何よりも「ピー」が収まってきたのはありがたかった。

下山日はBCから一気に登山口まで降りて、車でドゥバヤズィットに帰着する。

山道を歩きながらつらつら考えた。

同じ症状に見舞われた本郷さんは、さぞや辛い山行だっただろうが、それを押して登頂してきた。私は1時間で舞い戻った。なんだか自分が根性無しに思えて情けない。

より何より腑に落ちないのは、母が亡くなってこっちの、どこか地に足が着かない心地。登っていても何をしていてもそぞろな、風に吹かれる木の葉のように心が常にさ迷って、漂い流れて、まとまりがつかない。アララトへ向けのトレーニング期間中もそうだった。

どこか上の空で、調子が悪い。トレーニングを重ねても、一向にパワーがアップしていく気がしない。

6月23日:三つ峠

6月28日:富士山

7合目ぐらいから高度の影響を感じ始めた。体が浮いたように、ふわッと後ろへ体が引かれる。8合目ぐらいから、極端にペースダウンした。気温が下がり始めたのか、手指が冷たい。

9合目の鳥居の手前で、本郷さんが登頂して降りてきた。

「顔色、真っ白だよ。無理しないで、もう降りた方がいいよ」

で、つまりは敗退。見れば両手も真っ白だった。

7月14日、15日:長次郎左俣

14日、真砂沢ロッジに着いて間もなく降り始めた雨は、時間経過で激しさを増し、15日の朝になっても雨脚は一向に衰えず、当然、長次郎は中止。雨の中雷鳥荘にたどり着くのにメチャメチャしんどかった。ってか、前日の室堂から御前小屋までの道からして死ぬほどしんどかった。なんだか、山行を重ねるごとにむしろ、脚力が後退しているんじゃないかとさえ思えて暗澹とした。

7月16日:龍王東尾根

ひとつずつの山行がいちいちしんどいと、もう何が何やらわからなくなったりもする。「なんで、こんなシンドイことやってるんだろう?」「一体、自分は何がしたいんだろう?」気持ちがドヨドヨして楽しくない。

けれど、そんな合間に入るクライミングの時だけはなぜか気持ちが華やぐ。「やっぱり岩が好き」「山、続けててよかった」と思えている自分がとても嬉しい。

「アララトへ向けて万全」まで到達したとは、とても言える状態ではないままその日を迎えてしまったとはいえ、それでもやはり「登頂したい思い」は携えてこそ、はるばるトルコの地までやってきたんである。もしかしたら体調万全でも体力が及ばなかったかもしれないが、最悪な体調で登頂できなかったのは、如何にも口惜しかった。

下山道は当然、これから登山しようとする人たちの登山道でもあるわけで、登山者とすれ違うのが嫌で山道を外れて岩ごろごろの上を歩いていた。

「How was the way to submit!」

とか登山者に尋ねられて、登れなかったわけを説明するのが面倒くさいし、「よけいなこと聞いてごめんね」な表情を相手の顔に見たくもなかった。(間違いなく、ヒガミ入ってるよね 〜)

岩の上を歩きながら、母に話しかけていた。

「どうよ、アララトへ行かそうとして、塩梅して逝く時期を選んだんじゃなかったの?」「で、この結果はどうよ!」「一体アタシにどうさせたかったのよ」

どう考えても答えが出ようはずもなかった。出るはずのない答えを、それでもグチグチ思いあぐねていたら、足元がお留守になった。

あッ!!!

気がついたら、けっつまずいてコケてた。岩と岩の間に上半身がはまったような格好で、つまり両足上にして身体逆さまな。さっさとすぐに起き上がれない。結果、登山者の注目を一身に浴びてしまった。もともこもないやね。

それでも、受けたくない質問は、私を助け出そうとしている本郷さんに集中したので、私は辛うじて、答えたくないことを言わずに済んだ。

擦りむいたところがヒリヒリするからだけではなく、なんだか情けなくて目が熱くなった。こらえきれなくて溜まった涙が目ん玉から零れ落ちた。ところが、ひとつぶ零した途端にふと違った感慨に捉えられた。まるで空から降って落ちてきたように。

「ああ、こんなに、トルコの地にいてまで母のことを考えてしまうなんて」「私はきっと、それだけ母のことが好きだったんだ」

そう実感した。そして、そう思えること、そのことがとても嬉しかった。幸せと感じた。

あんなに面倒だった母。なるたけ接触しないように疎んじていた存在だったはずの母だが、何もかもを越えたところでやはり母は私のレゾン・デトルに違いないのだ。

むしろ長いこと、好きだと思えないことそのことが哀しかったのだ。もはや現実にはもう決して母からの痛みを受けることがなくなったが故に、返って心底に細々と、しかし赤々と燃え続ける温かな灯りが透けて見えてきたのだった。

そのことを感じるためにここに来たのかもしれない、と思えた。

7月25日

ドゥバヤズィット泊。

7月26日

ワン空港からイスタンブールへ空路移動。イスタンブール泊。

7月27日

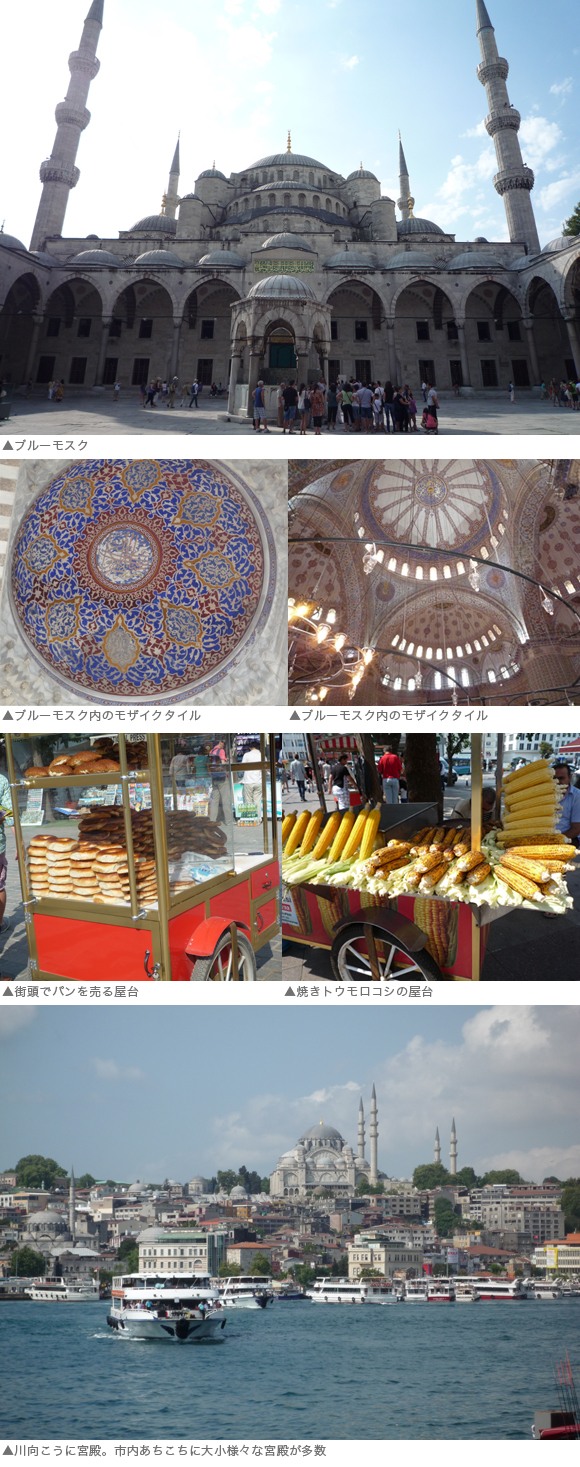

イスタンブール市内観光。

後日談:犯人はキャンピロバクター菌

さて、死ぬほどの腹痛と「ピー」の正体は何だったのか?

本郷さんは帰宅翌日、富山の病院に行ったんだそうな。当日の検査で即、検査結果が伝えられた。「キャンピロバクター菌による食中毒」と。 では、本郷さんと私はどこでそれを摂取してしまったか?

ドゥバヤズィットのレストランで摂った昼食の一皿である。この正体不明の料理こそ、キャンピロバクターの運び屋だったと思われる。

登山後、降りてきてドゥバヤズィットの街を歩いたんだが、とある店先に樽に盛られたペイスト状のものを見かけた。一目で「あの料理」のものと同一と理解した。一昔前、日本で味噌を樽にてんこ盛りにしてあって、量りで売っていた、あのスタイルだ。店の人に中身の何でできてるかを尋ねてみた。

「羊の生肉とスパイス類などを練り混ぜて、発酵させたもの」だとか。

「確かキャンピロバクターは鶏肉に繁殖するんじゃ?」と疑問な向きもありましょうや。

上の画像をもう一度とくとご覧あれ。「あの波型の窪みはどうしてなのか?」なんである。

さよう、そこそこの量のペイストから素手ですくって、軽くギュッと握ったとみられる指型に相違ないわな。そしてその手指は、鶏肉を扱った後、しっかり洗浄がなされなかったに違いないんである。

この料理、テーブルにいくつか配膳されていた。同じ皿のを食べたのが、本郷さんと私だったというわけだ。

え?私は病院へ行ったのか?ってか?

ええ、ええ、行きましたとも。本郷さんが受診した翌日だったけれど。

検査も受けたんですがねえ…

事の経過と本郷さんの検査結果を伝えると「それだけ日にちも経ってて、痛みや症状もないのなら、収束しているとみていいでしょう」など言い、「それでは検査結果は来週、訊きに来てください」だとさ。

もし菌が残留していて、しかも伝染性があったりしたら、どうすんのよ!プンプン!!

とかも思ったが、「そんなこともないだろう」が医師の見立てなんだろうから。こっちも面倒くさいから、それからこっち、検査結果なんざ、聞きに行きもしていない。

……………………………………………………………………………………………………………

*Blog「日々楽観」はこちら…

……………………………………………………………………………………………………………